こんにちはー。くまぽろです。

今回は本屋で装丁に惹かれて、ジャケ買い(死語かもしれない。笑)した本です。

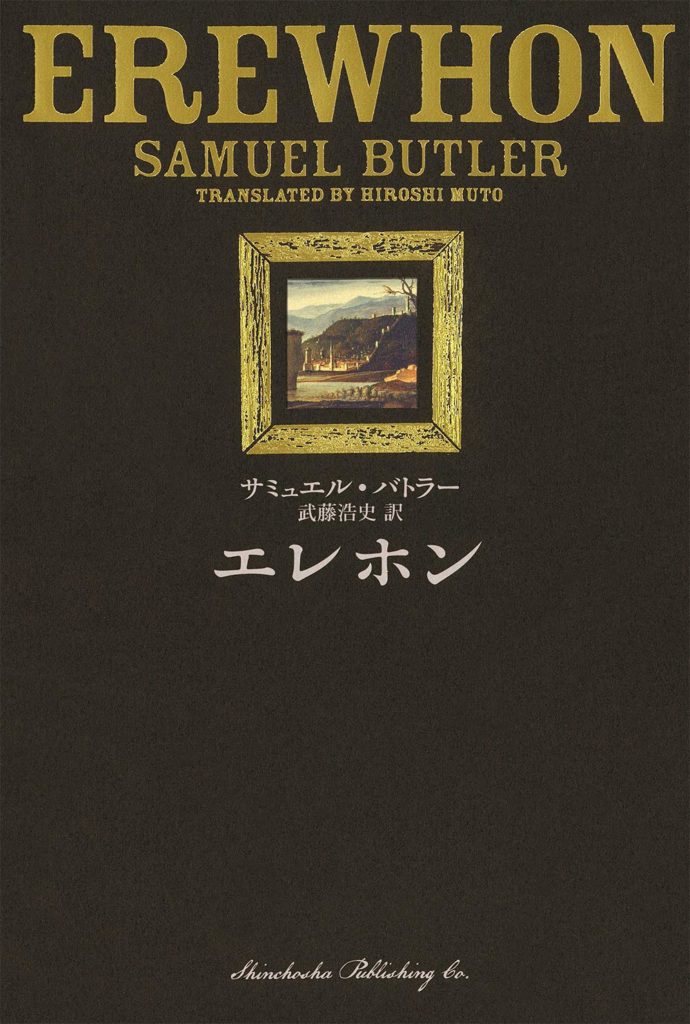

サミュエル・バトラーの「EREWHON(エレホン)」を紹介します。

「エレホン」サミュエル・バトラー

著:サミュエル・バトラー

翻訳:武藤 浩史(むとう ひろし)

★★★★☆

150年前(産業革命後)のイギリスの風刺小説ですが、2020年に新しく翻訳し直され出版されています。

写真だけだとわかりづらいかもしれませんが、装丁がちょっと凝っているんです。

額縁内の部分は表紙に穴が空いていて、中のハードカバーに描かれた景色が覗いています。

著者のサミュエル・バトラーは、19世紀後半に活躍した英国の作家です。

当時の新興植民地ニュージーランドに入植して、牧羊業で財を成し、帰国後に作家としてデビューしました。

本作も入植地で未開の土地へ踏み込んでいくところから、物語が始まります。

あらすじ

手づくりの清潔な街並みに住む人びとはみな優しく、健康的で美しい。

でも、それには“しかるべき理由”があった。

病める者、不幸な者が処罰される一方で、お金持ちは罪を犯しても心の迷いとして許されるー。

自己責任、優生思想、経済至上主義、そしてシンギュラリティ…

150年前、自由主義経済の黎明期に刊行されたイギリス小説があぶり出す、現代人が見ることになりそうな未来、人間の心の暗がり。

—Amazonより引用

感想

主人公が山々を越えた末に見つけた国、エレホン。美しく健康な人々が住む国。

ここでは、病気になった人は罪人として裁かれる。

しかし、悪事や不道徳を働いた人がいれば、「お気の毒だ」と言ってお見舞いに行く。

その習慣を何も疑問に思わず、「裁かれるのは仕方ない」と受け入れる病人。

読み進めるうちに、建前と屁理屈の洪水に押し流されそうになります。笑

あと、独特の語り口に慣れるのに時間がかかりました。

「機械の書」という機械の進化についての考察が、一番読み応えがあり、おもしろかったです。

「機械には生殖機能がない」と主張する人がいるが、花はハチがいなくては受粉できないからといって、花に生殖機能が無いとは言わない。

ハチは自分のためにしている活動が、結果的に花の繁殖につながっている。

つまり、花の生殖システムにはハチが組み込まれている。

人間も自分の活動のために機械を生産するが、それは花とハチの関係と同じではないのか。

機械の生殖システムの一部として、人間が組み込まれているのではないか。

…といった煙に巻かれているような、しかし、気づくと真に迫るような考察が続き、進化した機械に人間は支配されることになるのでは、と物語の中の学者が警鐘を鳴らします。

ダーウィンの「進化論」を受けて、機械の進化についてこうも考えられるのか、これが150年前のことなのかと驚かされます。

また、信仰についての話も、ずばり本質。

(本文からそのまま引用)

本編を読み終わり、解説を読むと、時代背景などがよくわかり、「あぁなるほど、あそこはそういう風刺だったのか」と気づき、面白さが増しました。

あと、あまり考えたことがなかった植民地時代というものを、少しだけリアルに想像することができました。

「なるほどね〜」と思いながら、解説を書いている方の名前を確認してびっくり。

過去にわたしはコンテンポラリーダンスをやってたんですが、なんと何度か同じ舞台に立ったことのある、慶応大学の先生の名前がそこにありました。

え?

え??

そうだったの!?!?

お知り合いの先生が翻訳されて、解説も書かれた本でした。

買うときも読んでいる最中も、全く気づいてなかったです。表紙にちゃんと名前書いてあるのに。笑

武藤先生、この面白くちょっと不思議な本を、今もう一度復刻していただき、ありがとうございました。

以上!